스포츠

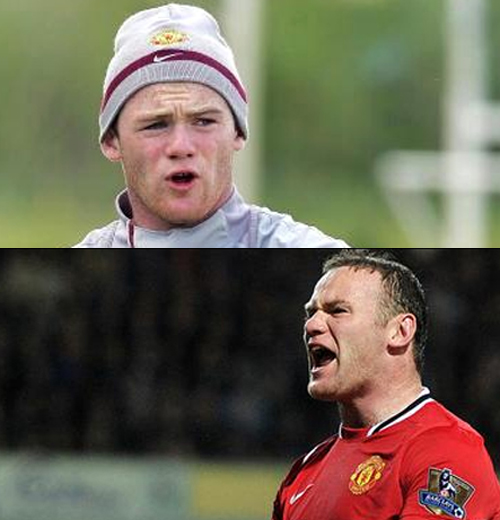

[김덕중의 스포츠2.0] '두 얼굴의 사나이' 루니에게 사라진 미소

기사입력 2013.07.19 17:04 / 기사수정 2013.07.20 21:57

김덕중 기자

[엑스포츠뉴스=김덕중 기자] 뛰어난 골 결정력, 폭발적인 스피드 그리고 몸 싸움에 필요한 무시무시한 힘을 갖추고 있다. 측면 공격수로도 뛸 수 있으며 처진 공격수 자리도 무리없이 소화한다. 강철같은 체력이 있어 수비에도 적극 가담한다. 1선과 2선은 물론 최후방까지 그라운드를 종횡무진 누빈다. 머리는 물론 오른발과 왼발을 모두 사용한다. 고의적이고 거친 반칙으로도 기관차처럼 달리는 그를 막기 어렵다. 그라운드에 넘어지더라도 수비수보다 먼저 일어나 어느새 공을 향해 달려간다. 축구를 위해 태어난 야수처럼.

잉글랜드 국가대표 공격수 웨인 루니 얘기다. 그는 정말 야수같다. 녹색 그라운드 위에서 펼쳐보이는 놀라운 투지에 내로라하는 베테랑들도 혀를 내두른다. 2006년 독일월드컵을 앞두고 잉글랜드 대표팀의 수비수 존 테리는 루니를 가리켜, 실제 '야수(Beast)'라고 표현했다. 그는 "수비를 하다 볼을 몰고오는 루니와 부딪히면 마치 탱크와 충돌하는 느낌이다. 잉글랜드 대표팀에서 훈련하면서 늘 루니에게 당하는 역할을 했다. 한번은 나를 비롯해 5명의 수비수가 그를 막지 못하고 잔디 위에 나뒹군 적도 있을 정도"라고 설명했다.

과장은 있을 지 몰라도 거짓은 없다. 루니가 그라운드의 야수로 불리게 된 데에는 경기장에서 쉽게 확인할 수 있는 그의 거친 행동 탓도 있다. 볼을 다투던 상대 선수를 그라운드에 내팽개치고 싸움을 말리는 팀 동료에게 욕설을 내뱉기도 한다. 루니의 거친 언행은 상대를 가리지 않는다. 루니가 경기 도중 하도 욕을 해대는 바람에 영국 학부모협회가 프리미어리그 중계 방송사를 고소한 적도 있다고 한다. 아이들이 우상으로 여기는 선수의 욕까지 따라할 수도 있는 일이니 부모로서는 충분히 그럴 법 했다.

그런데 루니에게 야수같은 모습만 있었다면 지금과 같은 지명도는 없었을 지 모른다. '정글의 법칙'이 적용되는 치열한 그라운드만 떠나면 루니는 순수하고 소탈한 20대 중후반의 청년으로 돌아간다. 해맑은 미소를 지을 때면 아무것도 모르는 아이 같다. 맨유에서 한솥밥을 먹었던 박지성을 향한 천진난만한 미소가 국내 축구팬들에게도 큰 관심을 끌었던 적이 있었다. 꼭 이게 아니더라도 경기가 아닌 훈련시, 팀 동료들과 함께 하는 장면을 보고 있노라면 '두 얼굴의 사나이' 루니를 어렵지 않게 확인할 수 있다.

그렇다면 진짜 루니는 어느 쪽에 가까울까. 지난 2007년 여름, 스포츠용품업체 나이키 행사차 맨체스터를 방문했을 때 처음으로 던졌던 질문이기도 했다. 루니는 "주위에서 그런 얘기를 많이 들었다. 가까운 친구들도 의아하게 생각한다"고 운을 뗀 뒤 "두 모습 모두 나라고 생각하면 될 것이다. 평소의 나는 말수가 적고 부끄러움도 많다. 그러나 그라운드에 서면 달라진다. 필드의 경쟁은 생각 이상으로 치열하고 나는 언제나 이기고 싶다. 지는 것이 싫다. 그래서 누구보다 열심히 싸운다. 그런 모습들이 카메라에 잡히는 것 같다"고 설명했다.

그라운드에만 서면 본능이 이성을 앞서는 것이라 이해했다. 진정한 프로의 조건일지도 모른다. 그런데 '두 얼굴의 사나이'였던 루니가 최근에는 잔뜩 찌푸린 얼굴만 하고 있다. 아기같은 미소는 사라졌다. 짜증난 듯 험상궂은 표정으로 일관하고 있다. 루니가 소속팀 맨유와 이별 수순을 밟고 있다. 결과론적으로 루니와 관련된 비판이 만만찮고 지역 팬심은 완전히 돌아선 것으로 보인다. 아내 콜린 루니의 SNS 이슈가 터져 일상마저 일그러졌다. 맨체스터에서 루니의 '아기 미소'를 다시 볼 수 있을까. 비단 남의 얘기만은 아닌 것 같다.

김덕중 기자 djkim@xportsnews.com

[사진=루니 ⓒ 엑스포츠뉴스DB, 게티이미지 코리아]

김덕중 기자 djkim@xportsnews.com

- ▶ 장재인, 또 노브라 패션…하의 실종까지 파격 행보 계속

- ▶ '이병헌♥' 이민정, 큰아들 공개…기럭지 대박이네

- ▶ 前 프로농구 선수, 처형 살해 후 유기…끔찍한 범죄 전말

- ▶ 오또맘, 누드 착시 영상…"이것 좀 봐주세요 다들"

- ▶ 박규리, 건강 악화 고백 "뇌출혈 투병…母도 못 알아봐"

ⓒ 엑스포츠뉴스 / 무단전재 및 재배포 금지

실시간 주요 뉴스

실시간 인기 기사

연예

스포츠

게임

- 1 故구하라 오늘(24일) 5주기…변함없이 반짝이는 별 [엑's 투데이]

- 2 "결혼 후 처음"…현빈, 손예진에 子 이름으로 첫 간식차 '사랑꾼 인증' [엑's 이슈]

- 3 추성훈, 50억 도쿄집 공개 "♥야노시호 소유, 자가"

- 4 '이혼' 이상민, 前 아내 이혜영 저격?… "난 잊었다" 발끈 (아는형님)[종합]

- 5 "군인인데 대상이라니"…방탄소년단 지민, 'MAMA' 수상에 '감격 소감' [엑's 이슈]

- 6 빽가, 연예인 前여친 누구길래…"채식 거짓말→골초, 가식 끝없어"

- 7 "핥고 만졌다"…메이딘, 데뷔 반년도 안 됐는데 '성추행 진실공방' [엑's 이슈]

- 8 '열혈사제2' 김남길, 언더커버 작전 시행→성준 도발에 '분노' [종합]

- 9 첫방 '사랑은 외나무다리에서' 주지훈vs정유미, 원수 집안→이사장과 교사로 재회 [종합]

- 10 김태호 PD, 지독한 사랑ing…지드래곤 없는 '컴백 파티'

- 1 손흥민 맨시티 킬러 입증!…SON 4호 도움+매디슨 멀티골→토트넘 4-0 대승

- 2 15-20→22-20 '투혼의 역전승'…여제 안세영, 중국 마스터스 결승행→파리올림픽 이후 첫 금메달 도전

- 3 돌아온 메가 23점 폭발! 정관장 풀세트 접전 '4연패 탈출'…'최하위' GS칼텍스는 5연패 수렁

- 4 '두산→KT' 허경민의 진심 고백…"눈물 많이 흘렸다, 두산 팬들께 죄송" [현장 인터뷰]

- 5 "손흥민 토트넘 남는다니깐" HERE WE GO 또 폭발…1년 연장 옵션→2026년까지 동행 '쐐기'

- 6 '충격' 토트넘, 손흥민 결별→산초 영입전 나섰다…맨유 '1300억 먹튀' 획득? "진지한 접근"

- 7 '한국 야구+문화 전도사' 한화 와이스 아내, 한국어 감동 인사까지→"재계약해 신나요, 감사합니다!"

- 8 맨유 무너진 이유 있구나! '1200억 FW' 9년간 태업했나…"지각왕, 훈련+회의+버스 항상 늦어"

- 9 손흥민 동료 '작심 폭로'…"토트넘 기복 이유? 규율 NO, 훈련도 열심히 안 해" 쓴소리

- 10 '미리 보는 결승전' 타선 폭발 일본, 대만 9-6 제압…24일 우승컵 두고 격돌 [프리미어12]

- 1 T1, 롤드컵 2연패 이끈 '톰' 임재현 코치와 재계약... 2026년까지 [오피셜]

- 2 넥슨, 신작 배틀로얄 게임 '슈퍼바이브' 국내 OBT 시작

- 3 엔씨소프트 'TL', 서비스 1주년 기념 업데이트 예고

- 4 '커즈' 문우찬, KT 복귀... '비디디'와 다시 한번 호흡 맞춘다 [오피셜]

- 5 새로워질 핵앤슬래시 명작... '패스 오브 엑자일2', 방대한 콘텐츠+확장된 세계관 '눈길' [엑's 이슈]

- 6 'e스포츠도 대박' 10주년 맞은 컴투스 '서머너즈 워', 연말까지 축제 이어진다

- 7 DK, 101점으로 서바이벌 스테이지 2일 차 1위 등극 (2024 PMGC) [종합]

- 8 '지스타 2024'서 韓 유저 눈길 집중됐다... 펄어비스 '붉은사막', 흥행성 입증

- 9 20주년 앞둔 '던파', 새 옷 입는다... '던파 페스티벌'서 공개된 신규 시즌 '중천' 핵심 내용은? [엑's 이슈]

- 10 DK-MSJ, 서바이벌 스테이지서 생존…라스트 찬스行 (2024 PMGC) [종합]

엑's 이슈

주간 인기 기사

연예

스포츠

게임

- 1 장재인, 또 노브라 패션 공개…연일 파격 행보

- 2 김종국, ♥빅토리아 여친설 진짜였나? "결혼하면 손잡고 좋을 텐데"

- 3 '김새롬 이혼' 이찬오, 알고 보니 '재혼 6년 차'…아내는 유명 기업 임직원

- 4 '이병헌♥' 이민정, 큰아들 공개…기럭지 대박이네

- 5 이동국 아들 시안, 생일파티서 돈다발 '줄줄'…화려한 현장 공개

- 6 아내·두 아들 살인한 父, 죽는 순간 아들 휴대폰에 담겨 '충격'

- 7 이상민, ♥솔비와 핑크빛 언제부터였나 "호감 이어지면 만남 돼"

- 8 장재인, 또 노브라 패션…하의 실종까지 파격 행보 계속

- 9 'IQ 204' 백강현, 과학고 자퇴 후 생일날 전한 뜻밖의 소식

- 10 '박수홍♥' 김다예, 출산 회복 중 응급실行…"장기 내려앉는 느낌"

- 1 '대만 진출' 이다혜, 격한 춤에 허벅지 초커 훌러덩…화끈하네

- 2 굿바이 토트넘! 손흥민 떠나 맨유 간다...옛 스승과 재회 가능성 급물살

- 3 'E컵 치어리더' 김현영, 유니폼 버거운 볼륨 자태…팬들 난리

- 4 '이럴수가' 손흥민 1월부터 새 구단 협상…'막아라' 토트넘 발등에 불 떨어졌다

- 5 대한핸드볼협회, 제1회 부총리배 학교스포츠클럽 혼합팀 전국핸드볼대회 성료

- 6 유도훈 전 한국가스공사 감독, 부당 해임 손배소 승소…"3억 3000만원+지연손해금 배상하라"

- 7 하형주 제14대 국민체육진흥공단 이사장, 20일 취임식…"스포츠로 더 나은 세상 만들 것"

- 8 'K-스포츠산업을 세계로' 국민체육진흥공단, 인도네시아 박람회 참가

- 9 핸드볼 두산 '영원한 GK' 박찬영, 은퇴식서 눈물…"행복하고 즐거웠다"

- 10 대한핸드볼협회, 제9회 김종하배 전국 꿈나무 핸드볼 대회 개최

- 1 T1 제우스-HLE 도란, 소속팀과 계약 종료 "다음 여정 응원"

- 2 넥슨표 AAA게임, 부산 달궜다... '퍼스트 버서커: 카잔', 호쾌한 액션 '눈길' [지스타 2024]

- 3 '퍼스트 디센던트', 유저 피드백 반영한 시즌2 업데이트 예고... 반등 신호탄 쏘나 [엑's 이슈]

- 4 '메이플스토리' 유저 관심 집중... 겨울 쇼케이스 'NEXT', 입장권 1분 만에 전석 매진

- 5 '스텔라 블레이드', 글로벌서 재차 눈도장 찍나... 게임업계 오스카상 'TGA' 후보 등극 [엑's 이슈]

- 6 위메이드커넥트, 방치형 RPG '용녀와 모험 대행단' 출시

- 7 라인게임즈, '창세기전 모바일' 캐릭터 '한조-슈리 스탐가르드' 리워크

- 8 컴투스, 'QA 캠퍼스' 7기 모집 시작... 실무 체험 교육 중심

- 9 T1, 롤드컵 2연패 이끈 '톰' 임재현 코치와 재계약... 2026년까지 [오피셜]

- 10 라이엇 게임즈 'TFT', 구글플레이 '올해를 빛낸 게임' 수상

화보

![율희, 활발한 활동 속 연이은 소송…최민환 이어 악플러 '처단' [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2024/1124/thm_1732376861070242.jpg)

!["핥고 만졌다"…메이딘, 데뷔 반년도 안 됐는데 '성추행 진실공방' [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2024/1124/thm_1732374758898211.jpg)

!["결혼 후 처음"…현빈, 손예진에 子 이름으로 첫 간식차 '사랑꾼 인증' [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2024/1123/thm_1732368455906375.jpg)

!["군인인데 대상이라니"…방탄소년단 지민, 'MAMA' 수상에 '감격 소감' [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2024/1123/thm_1732366449138880.jpg)

!["신체부위 핥고 강제 키스"…소속사 대표에 성추행 의혹→메이딘 '불똥' [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2024/1123/thm_1732358186692626.jpg)