스포츠

"도 넘었다, 몰래 던지다 걸리고" 이승진 슬럼프 극복기

기사입력 2022.01.11 19:19

김현세 기자

(엑스포츠뉴스 김현세 기자) '너가 쉬지를 않으니 팔이 더 안 좋아지는 거다.' '그만 좀 하라.' '생각 없이 해 보라.'

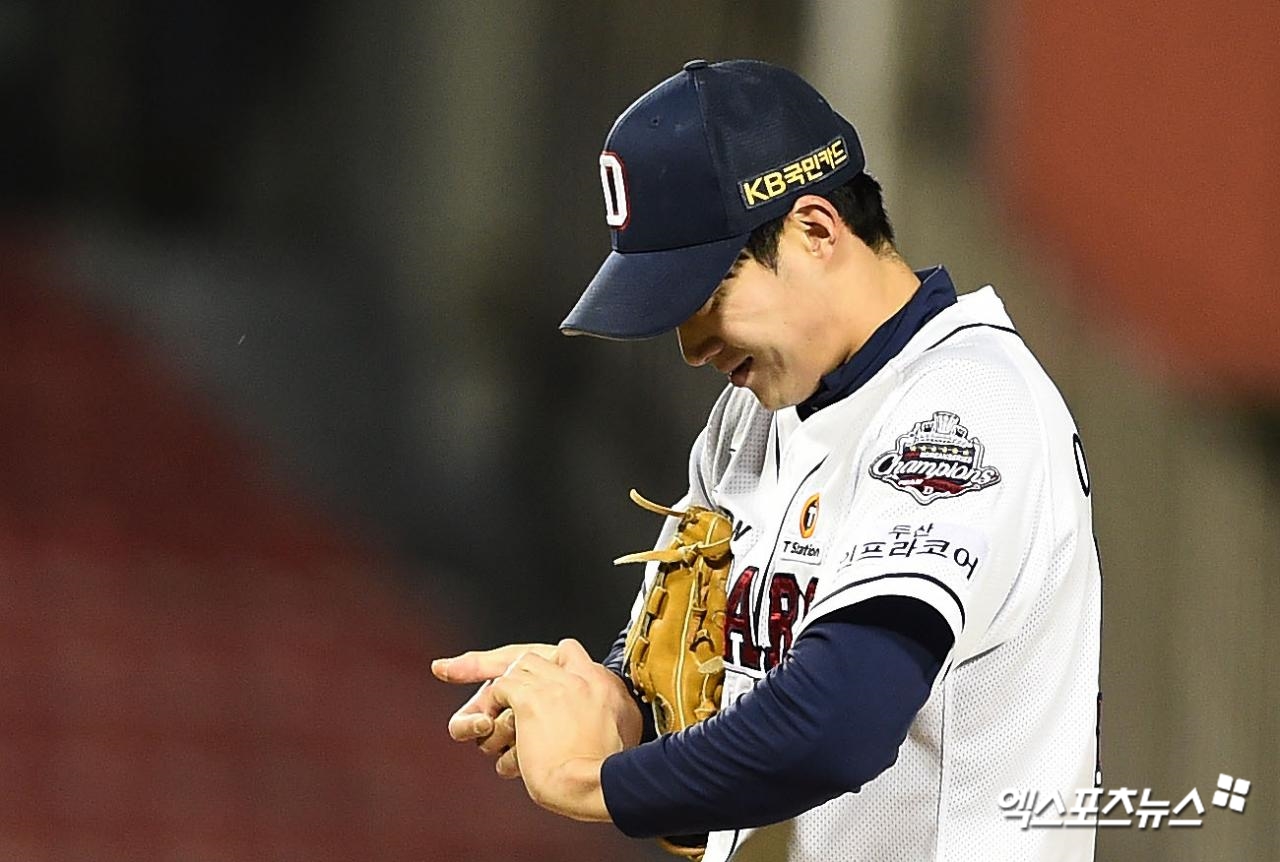

"이제야 무슨 뜻인지 다 알았습니다." 지난해 이승진(27, 두산 베어스)이 많이 들은 말은 '생각이 많다'다. 마무리 투수 후보에도 올랐다가 셋업맨으로 시작한 첫 시즌. 그는 구원 등판한 47경기에서 2세이브 13홀드, 평균자책점 3.91로 한 해 전보다 나은 수치를 남겼는데도 유독 곡절이 많았다고 돌아봤다. 많이 기대받은 만큼 스스로에게 엄격했던 그는 주위에서 해 주는 조언마저도 실천하기 어려워했다.

이승진은 "도를 넘으면 안 하느니만 못하다고 하지 않나. 장원준, 이현승 선배님 같은 베테랑을 보면 항상 정도를 지키는데, 나는 도를 넘었다"며 "욕심을 부렸다"고 말했다. 지난 2020년 트레이드로 유니폼을 갈아입은 뒤에는 핵심 선수로 평가받기 시작했고, 그만큼 더 잘하고 싶었다. 주위에서 '공 좋다'고 해도 스스로 만족하지 못했다. 그는 "돌이켜 보면 바보 같았다. 그때 폼이든 뭐든 유지했어야 했다"며 "내가 잘못 생각했다. 그냥 하면 됐던 거다"라고 털어놨다.

이적 첫 해에는 150km/h에 육박하는 빠른 공에 주목하는 시선이 많았다. 당시에는 전광판을 돌아 보는 일이 잦았다. 등판 횟수가 상대적으로 잦은 불펜 투수에게는 경미한 구속 저하가 따르기 마련인데도 고개를 갸웃거렸다. 김태형 감독은 이승진을 2군에 보내면서 "기술적으로나 정신적으로 문제가 있는 게 아니다"라며 "계속 부딪혀 봐야 한다"고 말했다. 이후에는 이승진의 생각을 줄이려 온전히 휴식만 취하게도 해 봤다.

이승진은 "나는 쉴 때 쉬지 않았다. 밸런스가 안 좋아도 계속 던지며 컨디션을 되찾으려 했다. 감독, 코치님 눈을 피해 숨어서 공 던진 날도 있었다. 그러면서 더 나빠졌다. 힘을 너무 많이 소모한 거다. 구위는 당연히 떨어졌다. 이후에도 1군에서 감독님 몰래 셰도 피칭하다가 걸린 적도 있는데, 다 욕심이었다. 감독, 코치님, 형들 말이 다 맞았다"고 이야기했다.

그는 또 "그 무렵 (홍)건희 형이 해 준 말이 기억난다. '승진아, 이것 하나만 말해 주고 싶다'며 '형도 마운드에 오르면 전광판을 안 보려 한다. 보면 괜히 힘만 더 들어간다. 보면 독이 된다. 내 말 믿고 타자만 신경 써 보라. 구속은 때 되면 다 나온다'고 해 줬다. 한번 안 보려 해 봤다. 그랬더니 다른 데 신경 쓸 여력이 생기더라. 타자와 승부에 더 집중했다. 제구도 좋아졌고, 다음에 던질 공도 여유롭게 생각해 볼 수 있었다"고 말했다.

타자와 승부에만 집중하기 시작한 뒤로는 잡념도 사라졌다. 이승진은 "7, 8월에는 2군에 계속 있었다. 제구는 되는데 구위가 너무 안 좋았다. 구속도 140km/h 이하로 나오더라. 예전 SK 시절에 좋지 않았던 나로 돌아가는 것 같았다. 다시 좋아질 거라는 희망이 보이지 않았다. 답답했다. 그때부터 내려놓기 시작했다. '이렇게 해도 안 될 거, 그냥 해 보자. 폼이든 뭐든 신경 쓰지 말고 해 보자'고 생각했다. 그랬더니 되더라. 가을야구에서는 구위도 조금은 돌아왔다. 안도의 한숨을 쉬었다. '다음 시즌에는 절대 되풀이하지 않겠다'고 다짐했다"고 돌아봤다.

지난해 9월 15일 1군에 다시 콜업된 이후에는 반등 가능성을 보였다. 그때부터는 2군에도 다시 가지 않았다. 당시 구원 등판한 14경기에서는 평균자책점 2.45로 활약하며 두산의 포스트시즌 진출에도 힘을 보탰다. 포스트시즌에서도 준플레이오프와 한국시리즈에 출장해 과부하에 시달린 두산 불펜에 힘을 보탰다.

이승진은 "이천에 가 있을 때도 선배님들께서 '그만 좀 하라', '너가 쉬지를 않으니 팔이 더 안 좋아지는 거다'라는 말도 해 주셨다. 좀 더 빨리 깨달았다면 어땠을까. 나는 왜 스스로에게 가혹했을까"라며 "다음 시즌에는 다시 필승조에서 던지고 싶다. 감독, 코치님께 믿음을 드려 필승조로 다시 돌아가는 게 올해 목표 가운데 하나다"라고 말했다.

사진=엑스포츠뉴스DB

김현세 기자 kkachi@xportsnews.com

- ▶ 이태곤, 약지 반지→열애 고백 "이번에 결혼 못 하면 혼자 살 것"

- ▶ 오또맘, CG급 볼륨감 대공개…아찔한 의상 '화들짝'

- ▶ 최현욱, 속옷 벗은 나체 사진 '충격'…사생활 논란 이어 또 구설수

- ▶ '미스맥심' 김갑주, 美친 글래머…'월 1000만원' 버는 몸매는 다르네

- ▶ 신수지, 아슬아슬 튜브톱 자태…남심 저격하는 볼륨 라인

ⓒ 엑스포츠뉴스 / 무단전재 및 재배포 금지

실시간 주요 뉴스

실시간 인기 기사

연예

스포츠

게임

- 1 '이동국 딸' 재아, 재수술 후 골프 전향하더니…벌써 프로급 실력

- 2 "김종민처럼 8년 버텼는데…" '맛녀석' 하차 유민상, 불화설에 입 열었다

- 3 '양육권 소송' 율희, '업소 출입 폭로' 최민환 흔적 지웠다…영상 삭제 [엑's 이슈]

- 4 예원, 쥬얼리 재결합 의사에 "저희는 해체 기사 냈다"…칼답 '폭소' (노빠꾸)[종합]

- 5 '13남매 장녀' 남보라, 결혼 발표 후 근황…예비 신랑과 기념일 데이트

- 6 "노출 안 해도 된다더니" 송승헌, 임지연 이어 박지현에 놀랐다 [인터뷰 종합]

- 7 이세희·김정진, 비밀 연애 발각…母 정영주와 삼자대면 '위기' (정숙한 세일즈)

- 8 '열혈사제2' 김남길, 이하늬와 부산서 재회..."내 자양강장제!" [종합]

- 9 '8억 갈취 피해' 김준수 측 "BJ 녹음 파일은 사적 대화, 마약 사건 관련 無" [공식입장 전문]

- 10 기은세, '이혼 의뢰' 이민정 승소 위해 고군분투…'그래, 이혼하자' 변호사 변신 [공식입장]

- 1 결국 한일전 9연패…류중일 감독님 이게 맞나요? '기계적 좌우 놀이'+3박자 느린 교체→슈퍼라운드 탈락 위기 [프리미어12]

- 2 "운 좋아 이겼다, 한국이 승리할 수도 있었어"…일본 감독도 인정, 강조했던 '세대교체' 빛을 보나 [타이베이 현장]

- 3 '두 자릿수 안타' 타격감은 올라왔는데, 日 상대 3득점 그친 대표팀…도쿄행 '빨간불' [프리미어12]

- 4 신태용 매직, 일본 못 넘었다. 인니, 일본에 0-4 완패→일본은 '본선행' 9부능선 [WC예선 리뷰]

- 5 "초반 분위기 왔는데"…5회까지 리드, 그러나 씁쓸한 패배→'탈락 위기' 류중일 감독의 짙은 아쉬움 [타이베이 현장]

- 6 호주 2연승 응원! 한국야구 '웃픈 현실'…'류중일호' 4강 경우의 수는?

- 7 '토트넘맨' 양민혁, 12월 깜짝 출국→훈련 합류는 당장 NO…왜?

- 8 숨 고르는 김도영 '쉽지 않네'[포토]

- 9 양민혁, 이런 천운이…토트넘 가자마자 '우승 경쟁' 참여? 4개 대회 '기회 열렸다'

- 10 충격! 손흥민, 내년 PSG 이적→우승한다…"토트넘 챔스 못 가면 이강인과 한솥밥" (英 매체)

- 1 T1, '로치' 김강희 코치와 계약 종료 "사회복무 이행 위해"

- 2 '케리아' 류민석, T1과 2년 재계약 "이루고픈 커리어 더 많아"

- 3 디플러스 기아(DK), 75점으로 그룹 그린 1일 차 1위 등극 (2024 PMGC) [종합]

- 4 T1 e스포츠 아카데미, 우송정보대학과 업무협약 체결 "우수한 인재 양성"

- 5 한국e스포츠협회, 한국외대와 e스포츠 발전 업무 협약 체결

- 6 원작 매력 제대로 살렸다... '몬길: 스타 다이브', 韓 유저 공략 '준비 완료' [지스타 2024]

- 7 소년지화 '오너' 문현준, T1과 2년 재계약 "국내리그도 많이 우승하고파"

- 8 '모건' 박루한, OK저축은행 브리온과 재계약 "내년엔 더 좋은 성적 낼 것"

- 9 레이싱모델 황서현 '숨길 수 없는 글래머러스한 몸매'[엑's 숏폼]

- 10 모델 댱이, 사람이야 인형이야![엑's 숏폼]

엑's 이슈

주간 인기 기사

연예

스포츠

게임

- 1 'IQ 204 천재' 백강현, 과학고 자퇴 후 1년 만에 전한 근황

- 2 故 김수미, 비화 재조명…'장애 아들 방치 루머' 신은경 도왔다

- 3 최현욱, 속옷 벗은 전라 노출 사진 '충격'…사생활 논란 이어 또 구설수

- 4 소녀들 18년 감금→강제 임신까지…'인간 사육장' 경악

- 5 이혜영, '27조 재력가' 남편 폭로…19금 비하인드 "자꾸 자려고 해"

- 6 '3월 결혼 발표' 김태원, 예비신부 누구?…하객 라인업 공개

- 7 개그맨 김태원, 내년 3월 드라마 PD와 결혼…남희석 주례·김준현 사회 [공식입장]

- 8 '8번 이혼' 유퉁 "13세 딸 살해·성폭행 협박…충격에 쓰러져"

- 9 故 송재림, 갑작스러운 비보…A4 2장 유서 발견

- 10 토니안, 우울증에 극단적 생각 '충격'…"침대에 피가 흥건"

- 1 'E컵 치어리더' 김현영, 홀로 캠핑 중 상의 훌러덩…깜짝 영상

- 2 '대만 진출' 안지현, 가슴 못 가린 드레스 자태…갈수록 과감

- 3 박성은 치어리더 '상큼 미소를 보며 함께 응원'[엑's 숏폼]

- 4 레이싱모델 이지현 '매력만점, 사랑스러운 그녀!'[엑's 숏폼]

- 5 이기흥 3선 도전 승인…문체부 "더 이상 대한체육회 공정성 기대 안 한다"

- 6 '성추행 누명 억울' 주장 이해인, 법원이 손 들어줬다…선수 일시 복귀 성공

- 7 '27득점' 이적생 강소휘 친정 울렸다…한국도로공사, '실바 없는' GS칼텍스 꺾고 시즌 첫 승

- 8 'LG-소노와 트레이드' SK, 이경도 보내고 2024 신인 1R 지명권 추가 확보

- 9 이기흥 대한체육회장, 3연임 도전 길 열렸다…스포츠공정위 '승인'→문체부와 법정 다툼도 예고

- 10 '요스바니 부상' 대한항공, 일시 대체 선수로 '통합 4연패 주역' 막심 영입

- 1 '탑다운' 슈팅서 '날 선' 전략 경험하고 싶다면? 크래프톤 '프로젝트 아크'에 쏠린 눈 [지스타 2024]

- 2 카카오게임즈, '에버소울-데이트 어 라이브V' 콜라보 예고

- 3 차기작 '붉은사막'에 힘 쏟는 펄어비스, 연말 출시일 공개 전망

- 4 크래프톤 '배틀그라운드 모바일', '아이스 판타지' 테마 모드 출시

- 5 언노운 월즈, '서브노티카 2' 신규 정보 발표…'지스타 2024'서 팬들과 소통

- 6 삼국지 명장 '조합+성장' 재미 듬뿍... 하이브IM '삼국블레이드 키우기' 살펴보니 [엑's 리뷰]

- 7 컴투스 'MLB 라이벌', PC 상륙... 스팀 얼리 액세스 출시

- 8 '2024 OWCS 월드 파이널', 22일 스웨덴 스톡홀름서 개최…크레이지 라쿤-팀 팔콘스 출격

- 9 스마일게이트 스토브인디, 소울라이크 기대작 'V.E.D.A' 퍼블리싱 계약 체결

- 10 넥슨, PvPvE 서바이벌 신작 '아크 레이더스' 게임 플레이 영상 첫 공개

화보

!['라이즈 탈퇴' 승한, 내년 솔로 출격…집나간 팬심 돌아올까 [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2024/1115/thm_1731657609521606.jpg)

!['8억 갈취 피해' 김준수, 입 열었다…"난 떳떳해, 女 BJ 네일아티스트라 속여" [전문]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2024/1115/thm_1731655410609453.jpg)

![율희→채림, 이혼 후 루머+악플에 폭발…참지 않는 前 아내들 [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2024/1115/thm_1731648809770207.jpg)

![횡설수설 SNS 자수→필로폰 양성까지…김나정, 서민재와 평행이론 [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2024/1115/thm_1731648101747294.jpg)

!["없어도 이상" 열애설 건너뛰고 결혼…이태곤도 합류할 뻔 [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2024/1115/thm_1731646798270797.jpg)