게임

[취재수첩] '중국을 어쩔까'…방준혁이 전하는 메시지

기사입력 2018.02.07 14:35 / 기사수정 2018.05.30 16:59

최지웅 기자

"중국 게임이 몰려온다."

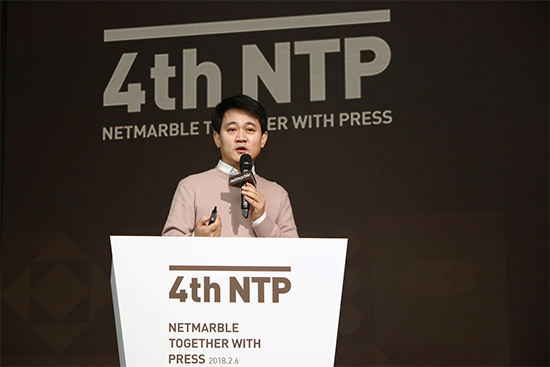

게임업계의 승부사로 통하는 방준혁 넷마블게임즈 의장이 다시 한 번 중국 게임에 대한 경각심을 불러일으켰다. 2015년 첫 행사에 이어 올해로 4회째를 맞이한 NTP(넷마블투게더프레스)에서 빠른 속도로 국내 시장에 진입하고 있는 중국 업체에 대한 경고의 메시지를 재차 전달했다.

방준혁 의장은 제1회 NTP 때부터 "중국 업체가 무서울 정도로 빠르게 성장하고 있다"며 "중국 기업들이 국내 게임 시장을 잠식하기 전에 미리 대비하고 스스로 경쟁력을 키워야 한다"고 일찌감치 경고해왔다.

하지만 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려보내기 일쑤였다. 한국은 그동안 개발 역량만큼은 중국보다 한 수 위라고 자부하며 스스로 위안을 삼아왔다. 그러나 이마저도 상황이 크게 달라졌다고 방 의장은 말한다.

"2년 전에는 중국기업들이 거대한 내수 시장에 집중하느라 해외 시장에 신경 쓸 여력이 없었다. 우리에게는 기회였다. 하지만 이제는 다르다. 이미 중국의 게임 개발 역량은 한국을 넘어섰다."

과거 막강한 자본력을 앞세워 글로벌 게임 시장의 문을 두드렸던 중국 업체들이 이제는 게임 개발 역량까지 확보해 더 높이 비상하고 있다.

지난해 전 세계 모바일게임 시장의 규모는 74조원으로 추정된다. 이 가운데 중국은 28조원으로 전체 매출 규모의 38%를 차지하고 있다. 이는 빅마켓으로 불리는 일본과 미국의 매출을 모두 합친 값보다 더 크다.

특히, 중국 모바일게임의 가장 큰 경쟁력은 스피드다. 인기 온라인게임 '배틀그라운드'와 비슷한 게임이 중국에서 4개월 만에 출시됐다는 일화는 유명하다.

방 의장 또한 "한국에서 2~3년 넘게 개발해야 할 초대형 MMORPG도 중국에서는 1년 안에 만들 수 있을 정도로 스피드 경쟁력을 갖추고 있다"며 "중국 기업들은 이러한 경쟁력을 바탕으로 빠르게 해외 시장에 진입하고 있다"고 말했다.

이어 그는 "중국 게임업체는 이제 경계를 해야 할 대상이 아니라 배우고 벤치마킹할 대상이 됐다"면서 "안타깝지만 중국 게임의 습격은 이제 현실이 됐다"고 말했다.

이쯤 되면 중국 게임업체와의 싸움은 승산이 없어 보인다. 하지만 이번 NTP에서 방준혁 의장이 제시한 넷마블의 미래 전략은 거침이 없었다. 상대의 강점을 인정하고 자신의 약점은 보완해 제대로 대결을 펼칠 모양새였다.

넷마블은 올해 글로벌 시장에서의 영향력을 강화하기 위해 '플랫폼 확장' '자체 지적재산권(IP) 확보' '인공지능(AI) 게임 개발' '신장르 개척' 등의 사업 전략을 수립했다. 빠른 스피드가 강점인 중국 게임사에 맞서 한발 빠르게 새로운 사업을 발굴하고 시장을 선점하겠다는 각오다.

단순히 말뿐만 아니라 조금씩 결과물을 보여주며 설득력을 높이고 있다. 실제로 넷마블은 2013년부터 해외 매출 비중을 꾸준히 늘려왔다. 지난해에는 넷마블의 연간 매출 중 54%가 해외 시장에서 나왔다. 특히 지난해 최대 흥행작인 '리니지2 레볼루션'을 북미를 비롯한 유럽 시장에 출시하며 해외 매출 비중을 66%까지 끌어올렸다. MMORPG가 생소한 서구권까지 과감하게 도전장을 내민 방준혁 의장의 승부수가 어느 정도 들어맞은 셈이었다.

글로벌 퍼블리셔로서도 성과를 거뒀다. 최근 앱애니 자료에 따르면 작년 한 해 동안 구글, 애플마켓 합산 매출 결과 넷마블은 중국 텐센트와 넷이즈에 이어 3위를 차지했다. 한국업체 중 유일하게 상위권에 이름을 올렸다.

2016년 '글로벌 파이어니어(개척자)'라는 목표를 세우고 일본, 미국 등 거대 시장에 진출한 지 불과 2년 만에 일궈낸 성과다. 어쩌면 방 의장은 넷마블의 전략을 설명하면서 은연중에 한국 게임사들이 나아갈 방향성에 대해 조언했는지도 모른다.

방 의장은 아직까진 '중국 게임이 몰려온다'고 말했다. 차후 진행될 NTP에서는 '중국 게임이 이미 한국 시장을 장악했다'고 말할 수도 있다. 그날이 오기 전에 방준혁 의장이 수없이 외쳐왔던 글로벌 경쟁력 강화에 대해 진지하게 고민해볼 필요가 있다. 이제 중국 업체와 경쟁할 수밖에 없는 현실을 받아들이고 생존력을 높이기 위한 전략을 강구할 때이다.

최지웅 기자 jway0910@dailysmart.co.kr

최지웅 기자 jway0910@xportsnews.com

- ▶ 20대 女스트리머, 라방 중 피살…6500명 앞 생중계 '충격'

- ▶ 장윤정, 자식 농사 대박…아들 '美 명문대 영재' 합격 이어 딸도 천재

- ▶ "결혼하자더니"…故 김새론 유족, 김수현 교제 반대했는데 '이유있는 폭로'

- ▶ 축구선수 와이프 비주얼 1위, 몸매까지 완벽…"세금 더 내라"

- ▶ 오또맘, 화끈한 오운완 인증…CG같은 볼륨감

ⓒ 엑스포츠뉴스 / 무단전재 및 재배포 금지

실시간 주요 뉴스

실시간 인기 기사

연예

스포츠

게임

- 1 "결혼하자더니"…故 김새론 유족, 김수현 교제 반대했는데 '이유있는 폭로' [엑's 이슈]

- 2 "故 김새론, 애칭 세로네로"…가세연, 김수현 추가 폭로 '스킨십 사진 또 등장' [종합]

- 3 서예지, 김수현 논란에 '양다리설' 불똥…"아예 관계 없어" 해명 (전문)[엑's 이슈]

- 4 '뇌전증 병역비리' 송덕호, 전역 했다…"실망하신 분들에 진심 사과"[전문]

- 5 연봉 5억 개업의사인데…25기 광수 "직업 자랑스럽지 않아" 망언 (나는 솔로)[종합]

- 6 '70억家 매수' 박수홍♥김다예, 딸도 경사 터졌다…"아이 중에 1등" (슈돌)[전일야화]

- 7 박나래, '나혼산' 하차까지 염두했나…"결혼할 줄 알고 만들어" (홈즈)

- 8 "충성" 김수현, 군대에서 미성년자 김새론에 손편지?…유족 "인정하라" [엑's 이슈]

- 9 故 휘성, 1차 부검 '사인 미상'→유족 뒤늦게 빈소 마련 "외롭지 않게" [종합]

- 10 '굿데이' 무슨 날벼락…'하차' 김수현→조세호, 故 휘성 모창 삭제 '수난' [엑's 이슈]

- 1 이정후 존재감, 이 정도라니...美 매체 "LEE, 오프시즌 SF의 가장 중요한 발전 중 하나"

- 2 2년 만에 격돌…우리은행 vs BNK썸, 여자농구 챔피언 가린다

- 3 마지막까지 팬들과 함께...OK저축은행, 15일 삼성화재와 홈 최종전서 다양한 이벤트 진행

- 4 "양민혁 침투 패스 멋졌는데" BBC도 탄식…골키퍼 일대일 찬스서 헛스윙→YANG '2호 도움' 불발

- 5 굿바이 손흥민! '3200억 단칼 거절' 더브라위너, 맨시티 떠난다…"과르디올라, 월클 MF와 결별"

- 6 광주 역전승에 日 충격→'중국 탓'…"뒤늦게 실격 처리 中 산둥 때문이야"

- 7 [속보] 토트넘, 손흥민 방출 확정!…연봉 너무 많다, SON 포함 3명 OUT→"기대 이하 너무 많아" (英 매체)

- 8 배구 국가대표팀 5월 소집...男 AVC 챌린지컵-세계선수권+女 VNL 준비

- 9 "中 국대 연봉, 한국보다 많아"…WC 본선 못 가도 '매년 20억' 호화생활→중국 언론 '대폭발'

- 10 日 괴물투수, 다저스 유니폼 입고 도쿄돔 마운드 오른다...사령탑도 기대 "매우 흥미로울 것"

- 1 카카오게임즈, '오딘' 글로벌 티저 페이지 전격 오픈

- 2 하이브IM, '인더섬 with BTS' 라이브 방송 성료…BTS 진 제작 퍼즐 깜짝 도전

- 3 넥슨 '카트라이더 러쉬플러스', 시즌31 '서유기’ 업데이트

- 4 블리자드 '오버워치 2', 르세라핌과 두 번째 협업…18일 라이브스트림 이벤트 진행

- 5 NC, '블소2' 대규모 업데이트 사전 예약 시작…'TJ 쿠폰' 선물

- 6 게이머용 웹 브라우저 오페라 GX, 'LoL' e스포츠 모드 선보여

- 7 워게이밍, 메카닉 슈팅 신작 '스틸헌터' 4월 2일 얼리 액세스

- 8 '신의 탑: 새로운 세계', PvP 콘텐츠 '콜로세움 아레나' 업데이트

- 9 '오렌지전차 나가신다'…HLE, 압도적인 파괴력으로 1세트 CFO 완파 (퍼스트 스탠드)

- 10 '오렌지전차 칼퇴합니다'…HLE, 'LCK컵' 우승팀다운 경기력으로 CFO 2대0 완파 (퍼스트 스탠드)

엑's 이슈

주간 인기 기사

연예

스포츠

게임

- 1 장윤정, 자식 농사 대박…아들 '美 명문대 영재' 합격 이어 딸도 천재

- 2 박나래, ♥양세형과 열애 인정 "벗고 찍은 사진 보내"

- 3 '임신설' 양정아 "김승수와 호텔 결혼한다고"…직접 해명

- 4 전혜빈, 안타까운 소식 전했다…절도 피해 근황

- 5 '33세' 임영웅, 어쩌다…"청년 치매 걸려, 기억이 잘 안 나" (임영웅)

- 6 이성경, 전에 없던 파격 노출…이렇게 글래머였나

- 7 '이동국 딸' 설아·수아, 폭풍 성장 근황…물오른 미모 '눈길'

- 8 '이혼' 함소원, 딸 건강 이상에 응급실行…"정신줄 놓지 말자"

- 9 고아라, '맥심 화보' 이어 또 파격…아찔 비키니 자태

- 10 김광규, 주식 실패로 전 재산 잃었다 "한강 다리 많이 올라"

- 1 축구선수 와이프 비주얼 1위, 몸매까지 완벽…"세금 더 내라"

- 2 '대만이 반한' 안지현, 깜짝 경사…"결정까지 오랜 시간"

- 3 "토트넘, '손흥민 1377억' 말이 되나?…요리스처럼 계약해지, 공짜로 보내!"

- 4 '충격의 평점 3 꼴찌' 손흥민, 진짜 '에이징 커브' 왔나…받아들이기 힘들어도 이게 '현실'

- 5 핵충격 "뮌헨 해리 케인 내보낸다, 올여름 방출 OK"…맨유-아스널, '바이아웃 1250억' 지불 준비

- 6 구단 직원과 바람→임신 중 아내와 이혼→경기력 급락 '먹튀 논란'→충격 퇴장+오심 취소…'김민재 호위무사' 인생 이렇게 꼬이나

- 7 '라이벌도 압살!' 안세영 이길 자가 없다…라이벌 천위페이 2-0 완파→오를레앙 마스터스 금메달+국제대회 3연속 우승

- 8 "손흥민 8점+8점, 월클 맞잖아! 파넨카킥·감아차기 전부 탁월"…외신 180도 돌변→극찬했다

- 9 '충격' 벤투 감독 미쳤다!…브라질 선수 '무려 8명' 귀화→UAE, WC 36년 만에 간다 '韓·日도 안 무서워'

- 10 [속보] "손흥민 토트넘 떠난다" 뮌헨 이적 현실로?…1티어 기자 "SON 구단과 결별 놀랍지 않아"→뮌헨 "자네 연봉 100억 깎아"

- 1 넥슨, '카트라이더: 드리프트' 2주년 맞이 대규모 업데이트 진행

- 2 넥슨 '슈퍼바이브', 신규 헌터 '사로스' 업데이트…출시 기념 이벤트 진행

- 3 '치코리타는 메가진화를 꿈꾸는가'…'포켓몬 레전즈 Z-A', 올가을 정식 출시 예고

- 4 워게이밍 '월드 오브 워쉽', 14.2 업데이트…실험 군함 첫 공개

- 5 넥슨·AMD 코리아, '카잔' 한정판 PC 선보인다…스팀 코드·굿즈·3D 피규어 증정

- 6 플라이웨이게임즈, 신작 '어센드투제로' 체험판 스팀 공개

- 7 게이머용 웹 브라우저 오페라 GX, 'LoL' e스포츠 모드 선보여

- 8 카카오게임즈, '오딘' 글로벌 티저 페이지 전격 오픈

- 9 하이브IM, '인더섬 with BTS' 라이브 방송 성료…BTS 진 제작 퍼즐 깜짝 도전

- 10 넥슨 '카트라이더 러쉬플러스', 시즌31 '서유기’ 업데이트

화보

!['최강야구' 팽당한 심수창, 장시원 PD 저격했나 "썩은 과일은 알아서..." [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2025/0313/thm_1741822521017917.jpeg)

!["충성" 김수현, 군대에서 미성년자 김새론에 손편지?…유족 "인정하라" [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2025/0313/thm_1741818852520831.jpg)

!['굿데이' 무슨 날벼락…'하차' 김수현→조세호, 故 휘성 모창 삭제 '수난' [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2025/0313/thm_1741796277607004.jpg)

![김수현, 해외 팬덤 등 돌렸다…미성년자 교제설 '파문 확산' [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2025/0313/thm_1741795765574523.jpg)

![JTBC VS '최강야구' 제작사, 불화+제작진 교체 원인은 "제작비 때문" [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2025/0312/thm_1741787998287986.jpg)